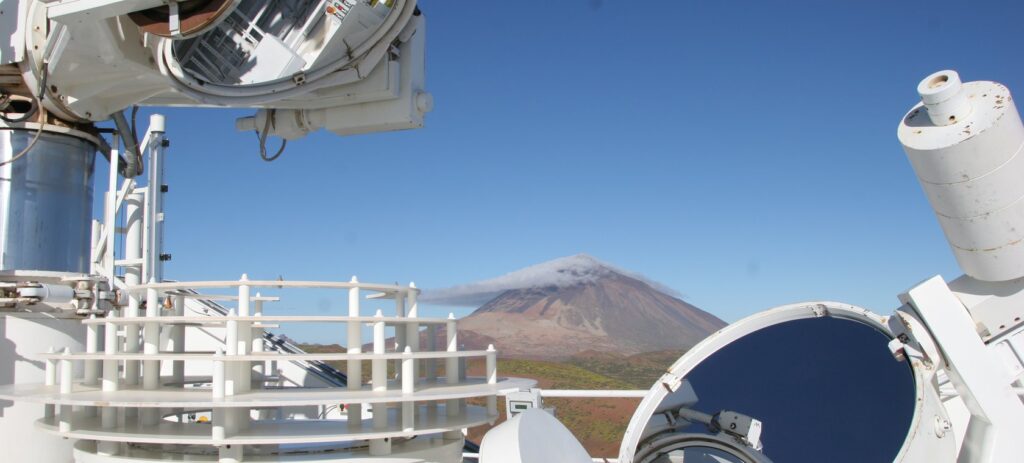

Auf rund 2.400 Metern Höhe, im Observatorio del Teide, steht das 1,5‑Meter-Sonnenteleskop GREGOR – das größte Sonnenteleskop Europas, optimiert für extrem detaillierte Beobachtungen der Sonnenoberfläche und ihrer Magnetfelder. Betrieben wird es von einem deutschen Konsortium, an dem unter anderem das Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP) beteiligt ist. Diese Spitzenforschung findet damit direkt auf Teneriffa statt – ein wichtiger Standortvorteil für die Insel im internationalen Wissenschaftsnetzwerk.

Sonnenforschung auf Teneriffa

Zwei extreme Sonneneruptionen – und Teneriffa war „live“ dabei

Am 10. und 11. November 2025 registrierten Satelliten eine Serie starker Sonneneruptionen (Flares) in der aktiven Region NOAA 14274, darunter zwei sehr seltene Ereignisse der höchsten Kategorie, der X‑Klasse. Die Eruption vom 11. November 2025 mit Stärke X5.1 war die sechststärkste des aktuellen Sonnenzyklus 25 und die stärkste des Jahres. Parallel dazu konnte das AIP mit GREGOR auf Teneriffa hochauflösende Bilder derselben Sonnenfleckengruppe aufnehmen. Die Forschenden sprechen von einer „außergewöhnlich seltenen Gelegenheit“, weil starke Flares meist auf der Rückseite der Sonne, bei Nacht, schlechtem Wetter oder außerhalb des Teleskop-Sichtfeldes passieren.

Was GREGOR tatsächlich gesehen hat

Mit dem neuen HiFI+‑Instrument und vier Hochgeschwindigkeitskameras wurde ein Mosaik aus 28 Einzelkacheln erstellt, das einen Bereich von rund 175.000 × 110.000 Kilometern auf der Sonnenoberfläche abbildet. In nur 14 Minuten scannte GREGOR die gesamte aktive Region – nur etwa eine halbe Stunde, bevor ein weiterer X‑Flare (Klasse X1.2) ausbrach, dessen Vorboten bereits in den Daten erkennbar waren. Die Bilder zeigen:

- extrem verdrillte und gekrümmte penumbrale Filamente (Strukturen am Rand der Sonnenflecken), was auf stark „aufgeladene“ Magnetfelder hinweist;

- feinste Details bis hinunter auf Skalen von etwa 100 Kilometern auf der Sonnenoberfläche – nahe an der Auflösungsgrenze des Teleskops;

- magnetische Strukturen, die genau jene Rahmenbedingungen schaffen, unter denen gespeicherte Energie plötzlich in Form eines Flares freigesetzt werden kann.

Diese Feinstruktur-Aufnahmen gelten als erste Vorschau auf einen Datensatz von rund 40.000 Einzelbeobachtungen, die im November 2025 gesammelt wurden und nun systematisch ausgewertet werden.

„Starke Flares treten entweder auf der Rückseite der Sonne auf, während der Nacht, bei bewölktem Wetter, bei schlechter Sicht oder wenn sie sich gerade außerhalb des Sichtfeldes des Teleskopes befinden“, so Prof. Carsten Denker, Leiter der Abteilung Sonnenphysik am Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP) und Erstautor der neu veröffentlichten Studie.

Warum das auch für Teneriffa spannend ist

Die beiden X‑Klasse-Flares vom 10. und 11. November waren nicht nur ein wissenschaftliches Highlight, sie hatten auch spürbare Auswirkungen auf der Erde:

- Sie lösten schnelle koronale Massenauswürfe (CMEs) aus, die in den folgenden Nächten spektakuläre Polarlichter bis in mittlere Breiten Europas verursachten.

- Kurzfristig kam es zu Funkstörungen und Beeinträchtigungen im Kurzwellenbereich, wie sie bei so starken Flares typisch sind.

Teneriffa spielt hier eine doppelte Rolle: Einerseits als Urlaubsziel mit klarem Himmel und Sternenführungen am Teide, andererseits als Frontstation der Sonnenforschung, die dazu beiträgt, Weltraumwetter und seine Auswirkungen auf Navigation, Kommunikation und Stromnetze besser zu verstehen. Für Gäste, die sich für Astronomie interessieren, werden Führungen im Teide-Observatorium explizit mit einem Blick auf GREGOR beworben – inklusive Erklärungen zur aktuellen Sonnenaktivität.

Sonnenzyklus 25: Was uns noch bevorsteht

Die beobachteten Flares gehören zum Sonnenzyklus 25, einem rund elfjährigen Aktivitätszyklus, der Ende 2019 begann und sein Maximum um 2025 erreicht. In dieser Phase treten vermehrt Sonnenflecken, Strahlungsausbrüche, CMEs und damit auch häufigere Polarlichter auf – ein Trend, der sich in den Jahren 2024 und 2025 bereits deutlich gezeigt hat. Bisher wurden im laufenden Zyklus weniger als 100 Flares der Klasse X registriert, die aktive Region NOAA 14274 gilt als die flare-produktivste Region des Jahres 2025.

Mit GREGOR auf Teneriffa besitzt Europa ein Instrument, das solche Ereignisse mit höchster räumlicher Auflösung dokumentieren kann – und damit hilft, die Physik hinter diesen extremen Ausbrüchen besser zu verstehen.

Teneriffa als Hotspot für Wissenschafts- und Astro-Tourismus

Für Teneriffa ist die neue Studie ein starkes Argument, die Insel nicht nur als Strand- und Wanderziel, sondern auch als Destination für Wissenschafts- und Astro-Tourismus zu positionieren:

- Das Teide-Observatorium mit GREGOR, VTT, THEMIS und weiteren Instrumenten gilt als eines der wichtigsten Sonnenobservatorien der Welt.

- Geführte Besuche ermöglichen Einblicke in die Forschung – vom Magnetfeld der Sonne bis zu den Grundlagen des Weltraumwetters.

- Die Kombination aus klarer Hochgebirgsluft, überdurchschnittlich vielen Sonnentagen und moderner Infrastruktur macht Teneriffa zu einem idealen Standort für professionelle Astronomie und ambitionierte Hobby-Sterngucker.

Wer auf Teneriffa in den Himmel schaut, blickt nicht nur auf Sterne – sondern auf ein lebendiges Labor, in dem Forscherinnen und Forscher aus ganz Europa der Sonne sprichwörtlich ins Gesicht sehen. Und die spektakulären Aufnahmen der X‑Klasse-Flares vom November 2025 sind ein beeindruckender Beleg dafür, welche Rolle die Insel im globalen Netzwerk der Sonnenforschung spielt.